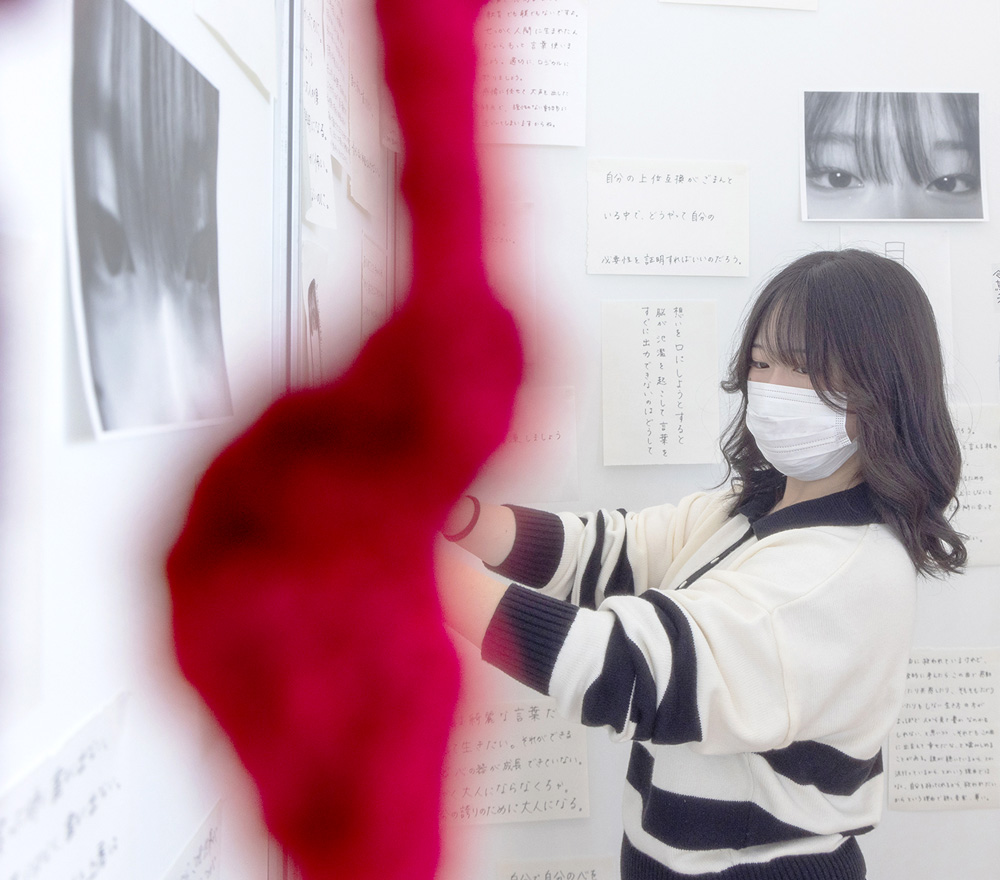

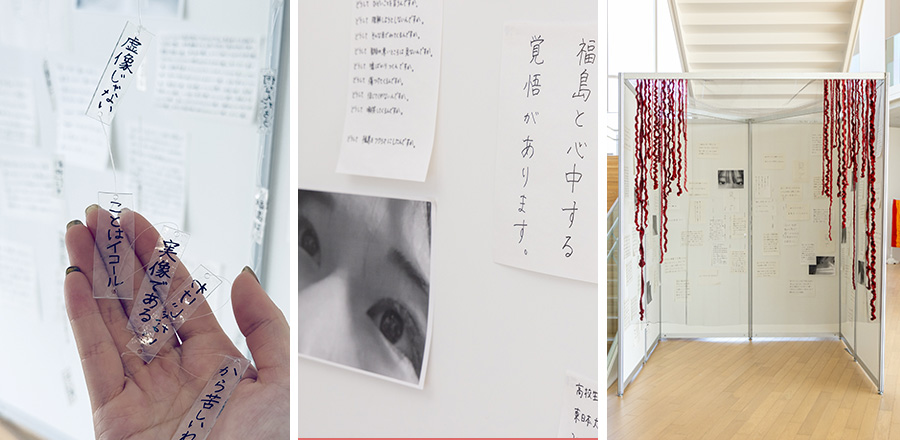

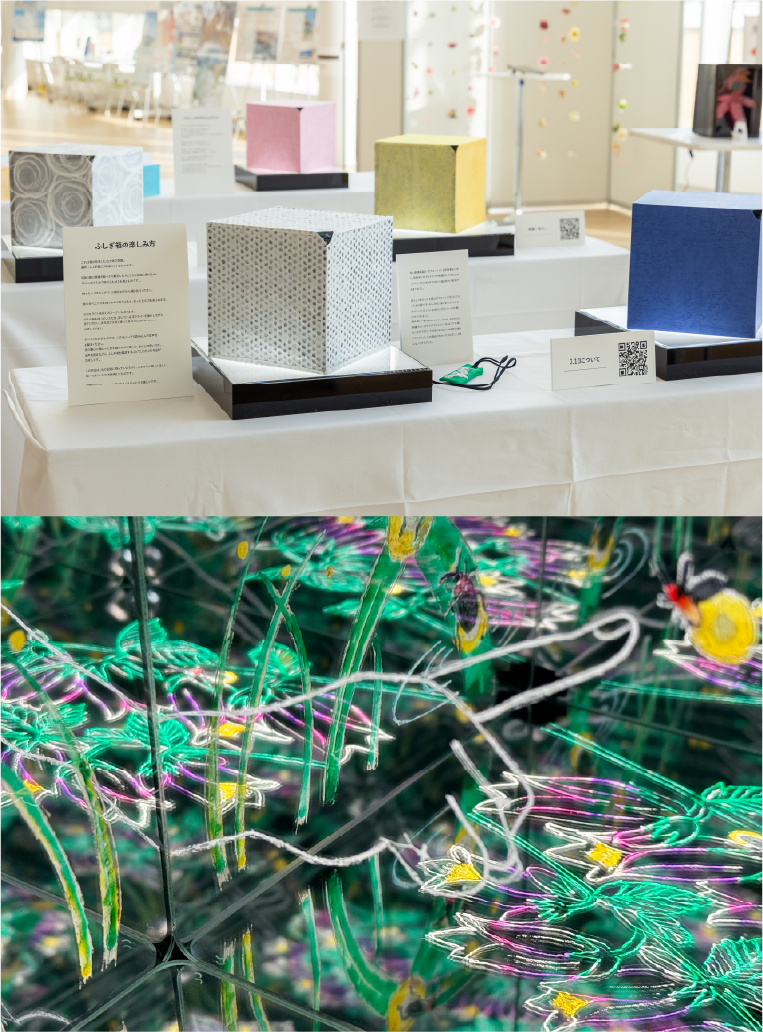

「福島学カレッジ」表現コースで学んだ県内外の中高生10名によるグループ展。震災を経験した福島を自分自身の視点でとらえ、自由な方法で表現した作品を展示します。

福島の14年間の歩みと、同じ時の中で成長してきた中高生。現地視察、ワークショップ、自己観察、課題制作、対話型鑑賞などの取り組みをとおして、言語と非言語/具体と抽象/自己と他者 の往復を実践し、『私』がとらえる『福島』を一つの形に仕上げました。

そのまなざしから、こんどは作品と対峙した一人一人が『私』自身について考えを深める時間が生まれます。

あなたと福島のあいだには、どんな物語があるでしょうか。

制作にあたって、受講生は

「鑑賞者と共有したいこと(100%伝わるようにデザインしたこと)」

「自由に考えてほしいこと(問いを生み出すためにアートしたこと)」

をそれぞれ言語化しました。

作品に込めたメッセージは作品紹介でご覧になれます。

講座初回から修了展までの8カ月間をともに歩み、全4回のプログラムを修了した10名の受講生のみなさん。修了展の開催前夜、作品の設営をすませた10名のアーティストに、これまでの活動を振り返ってもらいました。

変化したと思うことを教えてください。

- 白鳥虎志さん:

- 僕自身は福島出身じゃないので、「福島ってどういうところなのか」というところから問いが始まりました。講座の中でだんだん自分と福島が近づいていって、今は福島と自分の距離感がゼロぐらいまで近づいたなって思います。

- 渡部心美さん:

- 私は福島出身だから授業でも震災について習ったりして、福島のことを知っているつもりでいて。でもそれは表面上のものだった。カレッジでもっと深く知ることができて、これまでの私みたいに「知っているつもりで知らない人」に興味を持ってほしい と思うようになりました。学校で「カレッジでこんな作品を作ってるんだ」と話題にすると、それがきっかけで福島について話す時間ができたりしました。

- 関根有紗さん:

- 「私と福島」っていうテーマは一緒なのに、みんなの作品の方向性がそれぞれ違っていたのが衝撃的で。だから「この視点は自分特有のものなのかも?」と気づくことができました。自分が無意識に大切にしているものとか興味関心が明確になって、自分自身の言葉で説明しやすくなった気がします。

- 武藤心美さん:

- ラップや短歌づくりもすごく特別な経験だったけど、毎回やっていた「漢字一文字で気持ちを表す」ワークが新鮮でした。一文字に込められている意味を調べて新しい発見があったり、本当にこれで気持ちを表せるかなって考えたり 。これからの表現活動でもこのアプローチを活かせそうだなと思います。

教えてください。

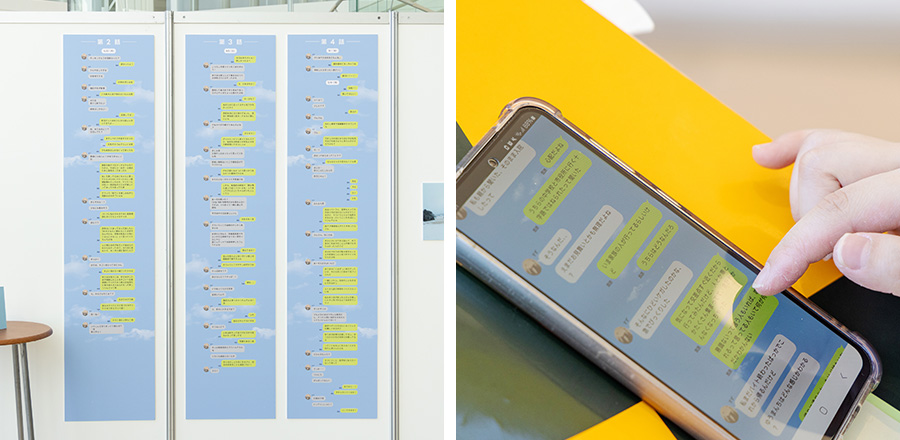

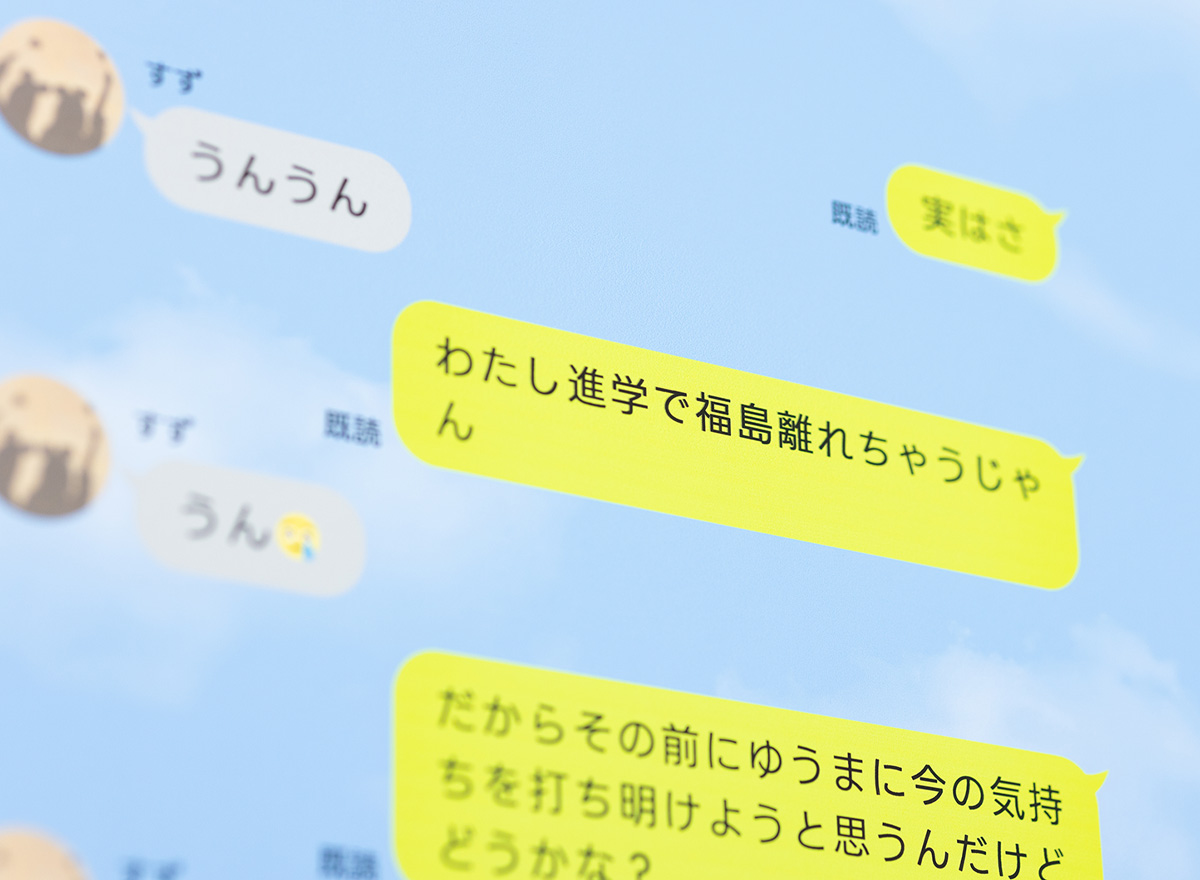

- 佐藤実穗さん:

- 私は言葉に重点を置いて制作しました。自分の伝えたいことを伝えるにはどういう言葉を使うのが一番いいのかな、と吟味するのが苦労したところです。誰かに嫌な思いをさせる言葉は使わないって決めていたので、生み出した言葉のブラッシュアップをする時間が一番難しいと感じました。

- 門馬文佳さん:

- 私の作品は絵と音声を使っているのですが、なるべく説明しないで、でもちゃんと伝わる表現をすることに悩みました。絵を見て「すごい」「キレイ」で終わらないようにしたい から、声で思いを添えることにしました。納得のいく形に仕上がるまでの試行錯誤が大変でした。

- 安田有希さん:

- ちょっと突飛なアイデアを思いついたときって、学校ではやっぱり言いにくいんです。否定される恐怖みたいな。でもここでは「そんな発想もあるんだ!」みたいな感じで受け止めてもらえて、怖がらずに自分の意見を言える環境があるなと思います。表現することが目的で集まって、そこを起点に相手をだんだんと知っていけるような。

- 渡部賢信さん:

- みんなの作品は、ストレートに伝わるものも、じっくり考えると伝わるものもあって。僕は時間をかけて考えてもらう作品を作ったけど、力強く伝わる作品もいいなと思えたり、いろんな表現方法があることを実感できたのがよかったです。

- 佐藤亮太さん:

- みんなに伝えたいと思って作ったものが、意外と伝わらない!」という経験ができるところです。一つのものを見るのにもいろいろな視点があって、伝えかたを工夫しないと思うようにコミュニケーションできない。逆に10人それぞれの新しい見方を知って、自分の考えだけではたどり着かない発想を得ることができました。ここでないとその経験は身に付きませんでした。

- 兼子伶菜さん:

- 自分がやりたいことはこうなんだ、という感覚は他の人と接さないと分からない気がします。みんなで取り組むことで「この人の作品は自分とちょっと違うかもしれない、でもこの感覚と似てるところは自分にもあるんだ」というような気づきがありました。福島への想いや作品の傾向が、みんなとの対話を繰り返していくうちに掴めるようになりました。

- 白鳥虎志さん:

- 県外の視点でいうと、これまで学んでいた福島を 自分で再発見できるところがすごく楽しかった。参加してよかったなと思います。

表現コースとは?

「福島学カレッジ」表現コースは「福島学カレッジ」の理念に基づき、2024年度に新設したコースです。全3回の実践型プログラムと2回のグループ展を通じて、震災を経験した福島を自分自身の視点で捉え、自由な方法で表現する力を育成。ゲスト講師や伴走するディレクターとともに「福島」を通し「自分とは」という問いの核を探り、自己表現としてのアートを身につけます。2024年度は県内外の中学生4名、高校生6名が参加者となり活動。現地視察、ワークショップ、自己観察、課題制作、対話型鑑賞などの取り組みをとおして〈言語と非言語の往復〉〈具体と抽象の往復〉〈自己と他者の往復〉を実践しました。修了制作では「私と福島」をテーマに各人が想いを言語化し、自由な表現方法で作品制作に臨みました。

- | 福島学カレッジ 統括プロデューサー | 開沼博

- (東京大学大学院 情報学環准教授/東日本大震災・原子力災害伝承館 上級研究員)

- | 表現コース プログラムディレクター | 菊地ゆき

- (株式会社固 コピーライター・クリエイティブディレクター)

- ▶︎リリックとビデオ

- 第1回はミュージシャン・DJみそしるとMCごはんさんをゲスト講師にお招きし、「ラップの制作」に挑戦しました。共感してもらえるかどうかわからないけれど自分自身の強い想いが宿るもの=「こだわりがあるもの」について、その想いが最もしっくり乗る言葉を選んで組み合わせ、さらに映像作品に落とし込みました。

- Day1|被災地をめぐるバスツアー

- アイスブレイクを終え、「東日本大震災・原子力災害伝承館」の見学。その後、開沼博先生のガイドに耳を傾けながら双葉郡の被災地を訪れました。捉えたことの具体化・抽象化・言語化を繰り返し実践した一日でした。

- Day2|「福島学」講義/表現のワークショップ

- 午前中は開沼先生による「福島学」の講義。イメージと事実のずれに気づき、知ったつもりになっていることの怖さや情報発信の必要性について考える機会を得ました。午後からは DJみそしるとMCごはんさんがゲスト講師に。カレッジ表現コースのために制作していただいたオリジナルトラックに合わせ、ラップのリリックとMVを制作しました。

- Day3|作品発表

- 一日足らずでリリックとビデオを完成させた10名。一人ずつ発表を行い、それぞれの作品に感じたことをシェアしました。同じものに触れても視点が異なればまったく違う表現になること、そしてそのおもしろさを実感できた、濃密な3日間でした。

- ・未来を学んだ。温かい色の感じがする。

- ・「やらなきゃいけない」より「やりたいことがいっぱい」。

- ・みんなからいろんなものが渡ってきた。自分の暮らしから双葉へ、人から人へ、「ふくしま」から「わたし」へ、渡る。

- ▶︎ 丸シールを画材にして

- 第2回の前半は「問いの作りかた」に関するワークショップと、事務用品を使った課題制作を行いました。制限があったりなかったりすることで「伝える・伝わる」にどのような影響が生まれるか、そこへ自覚的になりながら表現や対話を進めることを体感します。

- Day1|福島と自分をつなぐワークショップ

- 1日目は、石井伸弥先生による「問いの作りかた」のワークショップを体験。枠の認知、視点操作、要素結合 の3つのキーワードをとおして、「私」と「福島」の関係について探っていきました。

日中に経験したことを振り返りながら 就寝時間までに個人で進める「よるワーク」では、事務用品として使われる大小さまざまな丸シールを使って『私と福島』を表現する平面作品づくりに挑戦しました。 - Day2|よるワークの作品鑑賞

- 午前中は、丸シールを用いて制作した『私と福島』の鑑賞。

まずは作品そのものを鑑賞し、得た印象、気づいたこと、問いを感じたことなどをメモします。次に作者のプレゼンテーションを聴き、納得したこと、新たな気づき、問いを楽しみます。作者は「伝えたかったこと」「思い通りに伝わったこと」「思いがけず伝わったこと」「伝えきれなかったこと」を振り返ります。

お互いの作品とそこに込められた想いを言語化し伝えあう、対話形式の鑑賞を行いました。

- ・色々な角度から自分と向き合い新しい気づきを得た。

- ・制限があるからこそ一人一人の個性が輝く。

- ・作品の見方や見せ方について注意を払わなければ。

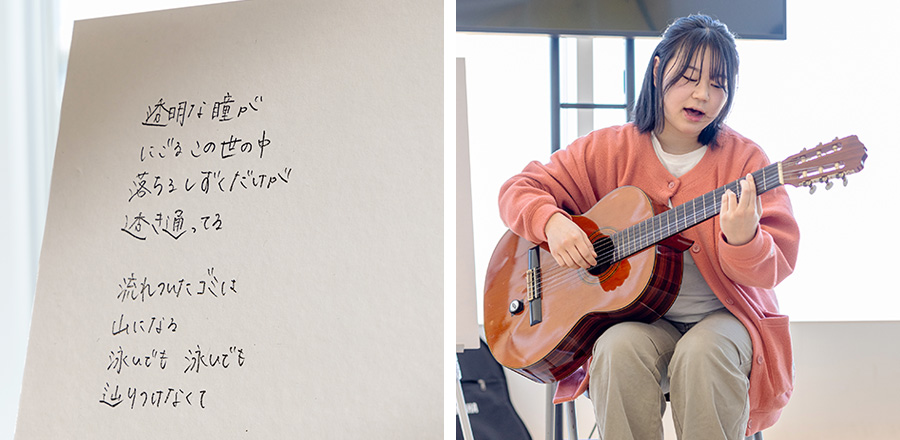

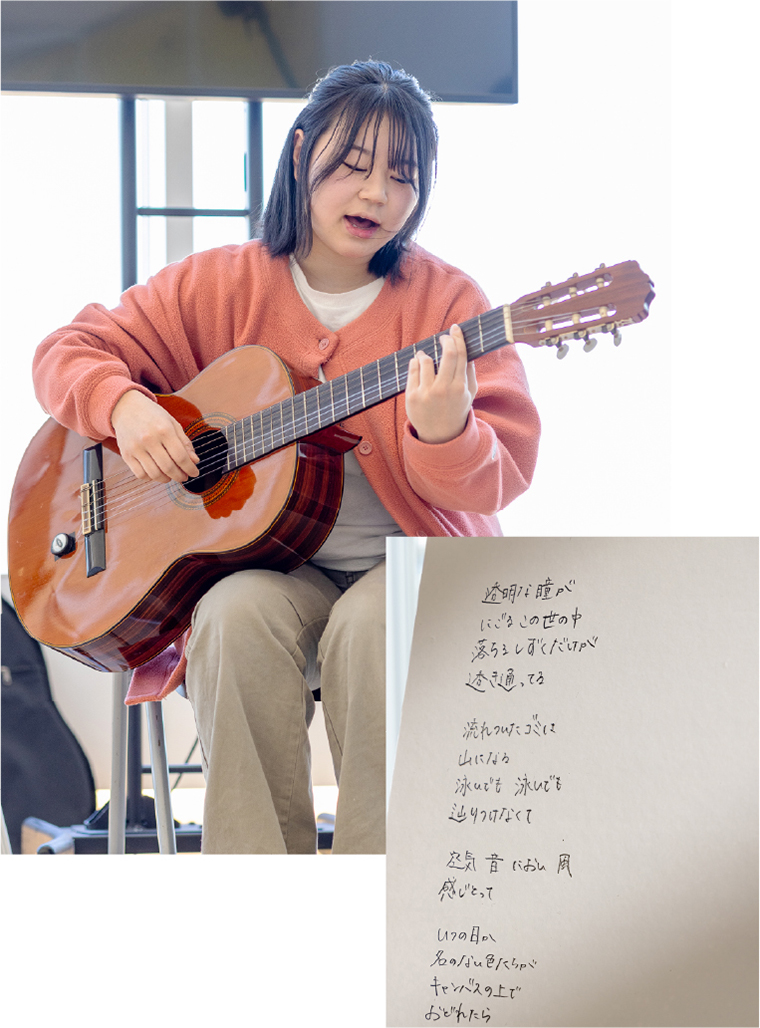

- ▶︎ 短歌と鑑賞

- 第2回の後半は、現代短歌界のエースとして君臨する歌人・木下龍也さんをゲスト講師にお招きし、「短歌の制作」に挑戦しました。テーマは「私だけの発見」。だれかに話すほどでもない、しかし確かに胸に残っている「私だけの発見」を、参加者それぞれが短い文章にして持参。木下さんがひとりひとりのエピソードに寄り添い、納得のいく一首を練り上げていきました。

- Day1|表現のワークショップ

- 木下龍也さんをゲスト講師に迎え、「私だけの発見」をテーマにした短歌づくりに挑戦しました。木下さんとの静かな対話を交えながら、自分の内面を少しずつ言葉にしていきました。

- Day2|作品発表

- 一日足らずの制作時間の中で、短歌を完成させた10名。それぞれの短歌を鑑賞しあう歌会を開催しました。

まずは作品そのものを鑑賞。得た印象、気づいたこと、問いを感じたことなどをメモします。次に作者のエピソード文を読み、納得したこと、新たな気づき、問いを楽しみます。作者は「伝えたかったこと」「思い通りに伝わったこと」「思いがけず伝わったこと」「伝えきれなかったこと」を振り返ります。

枠にとらわれずに様々な表現のしかたや伝えかたがある、そしてだからこそ「何を伝えるか」をデザインすることが必要だ、ということを実感できた、濃密な3日間でした。

- ・短歌からまたみんなの一面を知ることができた。

- ・自分の強みと弱みをすごく感じた3日間だった。

- ・言葉と向き合う=自分と向き合う ということ。

- ・自分と葛藤して作品と向き合っていくメンバーの姿に感動。